3級 過去問/Q.200

現存しないのは安土城障壁画です。

『信長公記』には、安土城障壁画の制作者として、狩野永徳(かのうえいとく)の名前が出てきますが、1582年の本能寺の変により、安土城は焼失しています。

永徳の壁画は、金碧(きんぺき/金と青緑色)で濃彩。それはそれは豪華なものだったようです。

狩野派の祖を覚えていますか? 正信でしたね。

正信の子が工房を主宰した元信。そしてその子が松栄(しょうえい)。さらにその子が永徳です。祖 正信の曾孫になりますね。

永徳は、織田信長や豊臣秀吉ゆかりの建造物に、配下の絵師を率いて、膨大な数の襖絵を描きました。

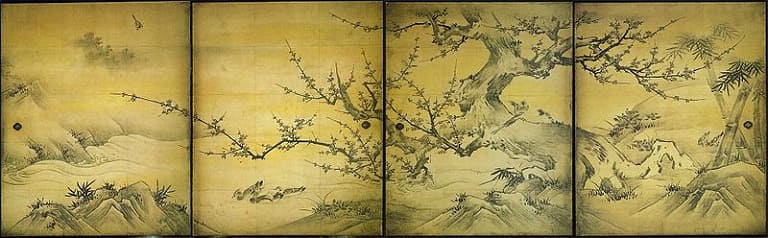

狩野永徳《花鳥図》

1566年 聚光院障壁画

狩野永徳《唐獅子図屏風》右隻

16世紀後半 88×178㎝ 宮内庁三の丸尚蔵館

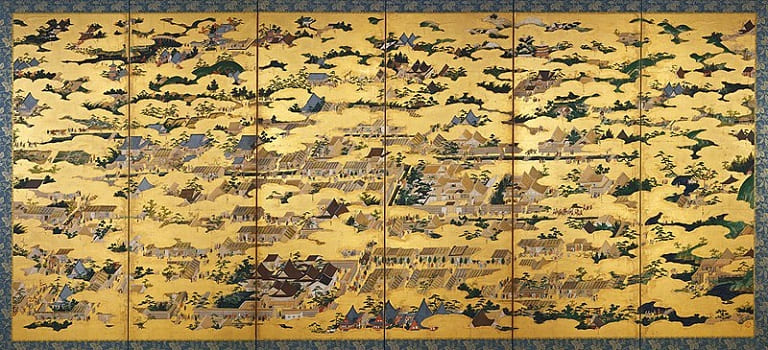

狩野永徳《洛中洛外図屏風》

紙本金地着色 160.5×364.5

上杉博物館 国宝

信長が上杉謙信に贈ったものとされています。

他に永徳一門は、大阪城や聚楽第などの障壁画も請け負いましたが、それらもすべて失われています。本当に残念ですね。

桃山時代は、半世紀程度ととても期間が短く、地域も京都・大阪を中心とする地域にほぼ限られます。

戦国時代が終わり、京へ戻った権力者たちが、その権力誇示のために美術を大いに利用しました。その美術をひっぱったのが、織田信長と豊臣秀吉です。

3級 過去問/Q.201

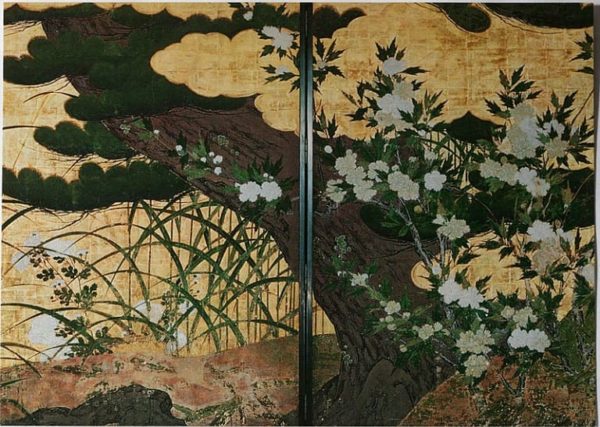

《楓図襖壁貼付(旧祥雲寺障壁画)》

1592年頃 紙本金地著色 6面のうち4面

各172.5×139.5㎝ 智積院(京都) 国宝

長谷川等伯(はせがわとうはく)は、ひとつ前の問題に出てきた狩野永徳が亡くなる頃に、頭角を現します。

永徳は豪胆なイメージでしたが、等伯は繊細で優美な風情です。

智積院(ちしゃくいん)は、もとを祥雲寺(しょううんじ)といいます。

1593年に豊臣秀吉が、夭折(ようせつ/若くして死ぬこと)した息子の鶴松(つるまつ)を弔うために、造営した寺院です。

鶴松は、秀吉53歳にして生まれた待望の子でしたが、わずか3歳の時に病で亡くなっています。

その智積院の障壁画を担当したのが、長谷川等伯の一派でした。

長谷川等伯《松に草花図》

1593年 紙本金地著色 智積院(京都)

3級 過去問/Q.202

長谷川等伯《松林図屏風》右隻

16世紀末 東京国立博物館 国宝

長谷川等伯は、能登国の出身でです。

この《松林図屏風》(しょうりんずびょうぶ)は、現在は東京国立博物館が所蔵しています。六曲一双の国宝です。

前の問の智積院の《楓図》ような装飾的な作品とはまったく違いますね。

墨の巧みな使い分けによる湿潤な大気と、速筆によるスピード感ある松林の表現。下絵として描かれたものを、屏風に仕立てたものではないかと考えられています。

長谷川等伯《松林図屏風》右隻

16世紀末 国宝

3級 過去問/Q.203

海北友松(かいほう ゆうしょう)は、桃山時代から江戸時代初期にかけての絵師で、狩野永徳や長谷川等伯と並ぶ、桃山画壇の巨匠の一人です。

近江の浅井家の家臣の家に生まれますが、2歳の時に父がなくなり、幼少期を東福寺で過ごします。

環俗(けんぞく/僧侶になった物が俗人に戻ること)して狩野派に学び、絵師を目指しました。

永徳の死後に独自の画風を築き、建仁寺(けんにんじ)大方丈に描いた障壁画は、50面に及びます。

建仁寺は、俵屋宗達の《風神・雷神》もあるところですね!

他に、妙心寺の《花卉図》(かきず)屏風もよく知られています。

海北友松《花卉図》

16世紀後半 六曲一双 紙本金地著色

京都国立博物館

【参考図書】

知る、わかる、みえる 美術検定3級問題[基本編 basic] 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2021

改訂版 西洋・日本美術史の基本 美術検定1・2・3級公式テキスト 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2019

続 西洋・日本美術史の基本 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2018

増補新装 カラー版日本美術史 辻惟雄監修 株式会社美術出版社 2020

芸術教養シリーズ2 飾りと遊びの豊かなかたち 日本の芸術史 造形篇II 栗本徳子編 株式会社幻冬舎 2013

この絵、誰の絵? 100の名作で西洋・日本美術入門 佐藤晃子著 株式会社美術出版社 2019