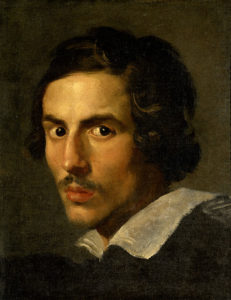

Giovanni Battista Gaulli, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G.B.Gaulli-Triumph_of_the_Name_of_Jesus.jpg

17~18世紀前半のヨーロッパの美術は「バロック様式」と総称されます。

「バロック」という言葉は、本来ポルトガル語で「ゆがんだ真珠」という意味を表し、後世の批評家たちの戸惑いを示す言葉でした。しかし今日では、誇張や劇的な効果を追求した17世紀の美術全体の傾向を指すものとして使われています。

明暗法による強いコントラストの劇的な表現によって、現世における神性や、人間の内面をドラマチックに表現。その革新性は、大きな衝撃を与え、イタリアからヨーロッパ中に広まっていきます。

特徴 コントラストの強い明暗描写・激しい動き・光の効果の追求・天井画の発達

アンニーバレ・カラッチ

Annibale Carracci

1560年11月3日~1609年7月15日

イタリア

兄や従妹とともにアカデミア(画塾)を設立。天井画から風俗画や古典的風景画など、幅広い作品を残しています。

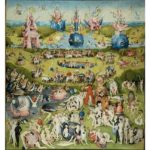

《バッカスとアリアドネの勝利》

1597-1602年頃 フレスコ

ファルネーゼ宮殿 天井画(ローマ)

カラバッジョと人気を二分したカラッチの、バロック美術の規範のひとつとなる代表作。調和のとれた美しい天井画です。

酒神のバッカスが、クレタ島のミノス王の娘アリアドネを伴って凱旋した祝祭の様子。

3次元の立体空間のように思わせるイリュージョニズムの趣向は、その後バロック美術の成熟とともに、ダイナミックに発展していきます!

カラヴァッジョ

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ

Michelangelo Merisi da Caravaggio

1571年9月29日-1610年7月18日

イタリア

バロックの始まりを告げる画家。

何度も逮捕・投獄され、いくつもの犯罪歴を持ちながらも、画家としては人気が高く、後のバロックの巨匠たちに大きな影響を与えました。明暗法を活かした劇的な作品を多く残しています。

《聖マタイの召し出し》

1599-1600年 油彩・カンヴァス

322x340㎝ サン・ルイジ・デイ・フランチェ―ジ教会(ローマ)

髭の男がマタイと言われていましたが、近年では、自分を指さしているのではなく、左端のうつむいてお金を数えている男を指さしており、彼がマタイではないかと言われています。

ボッロミーニ

フランチェスコ・ボッロミーニ

Francesco Borromini

1599年9月25日-1667年8月3日

ベルニーニの弟子

ベルニーニとともにバロック建築の礎を築いた建築家

《サン・カルロ・アッレ・クァットロ・フォンターネ聖堂》

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Monti_-_Servizio_fotografico_-_BEIC_6346853.jpg

1637-52/67年頃

ボッロミーニが設計したこの聖堂は、狭い敷地という難問に挑んだもの。楕円形プランを用いて、円の象徴性を失うことなく、ミサや典礼に適した機能性を兼ね備えた聖堂をつくりました。

ファザードはボッロミーニの死後に完成したもの。しなやかに湾曲した、リズミカルな曲線が特徴です。

ベルニーニ

ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ

Gian Lorenzo Bernini

1598年12月7日-1680年11月28日

イタリア 彫刻家・建築家

イタリア・バロックの中心的芸術家

「ベルニーニはローマのために生まれ、ローマはベルニーニのためにつくられた」と称賛された作家。

《聖テレサ法悦》

1647-52年 大理石

サンタ・マリア・デッラ・ヴィットーリア聖堂 コルナーロ礼拝堂(ローマ)

彫刻家・ベルニーニは、ミケランジェロと並ぶ天才彫刻家。

これは16世紀スペインに実在した聖女テレサの前に、天使が現れ、矢で心臓を貫くという幻視体験の造形です。愛の矢によって、魂が神と一体となる喜びに満たされる、奇跡の場面。

建築家としても優れたベルニーニは、この礼拝堂の内装のデザインのすべてを手掛けています。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89xtasis_de_Santa_Teresa,_Gian_Lorenzo_Bernini,_Roma,_Italia,_2019_06.jpg

祭壇を挟む左右の側壁には、制作依頼者のコロナール家の人々を配し、舞台の観客のように聖女の神秘体験に立ち会わせています。

《サン・ピエトロ広場》

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Peter%27s_Square,_Vatican_City_-_April_2007.jpg

1656-67年

サン・ピエトロ大聖堂の正面にある楕円形の広場を設計。

4列のドーリア式円柱による列柱廊と 140体の聖人像!

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:079ColonnatoSPietro.jpg

【参考図書】

改訂版 西洋・日本美術史の基本 美術検定1・2・3級公式テキスト 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2019

続 西洋・日本美術史の基本 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2018

増補新装 カラー版 西洋美術史 高階秀爾監修 株式会社美術出版社 2021

カラー版 1時間でわかる西洋美術史 (宝島社新書) 宮下規久朗著 宝島社 2018

366日の西洋美術 (366日の教養シリーズ) 瀧澤秀保監修 株式会社三才ブックス 2019

芸術教養シリーズ6 盛期ルネサンスから十九世紀末まで 西洋の芸術史 造形篇II 水野千依編 株式会社幻冬舎 2013

知識ゼロからの名画入門 永井龍之介監修 株式会社幻冬舎 2016