4級 過去問/Q.69

空海(774-835)は、平安時代初期の僧。

弘法大師として知られる真言宗の開祖ですね!

空海は804年、遣唐使の一行とともに唐へ渡ります。

当時密教の最高位の僧、恵果(けいか)に学び、正式な継承者となります。

当時密教の最高位の僧、恵果(けいか)に学び、正式な継承者となります。

2年後、両界曼荼羅など多くの密教関係の文物を携え帰国。

密教を広めるため、高野山に金剛峯寺(こんごうぶじ)を建立しました。

弘法大師という名は、亡くなった後に朝廷から送られた名前です。

4級 過去問/Q.70

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Phoenix_Hall%2C_Byodo-in%2C_November_2016_-01.jpg

京都府宇治市の平等院鳳凰堂。10円玉のデザインですね。

1052年、藤原道長(ふじわらのみちなが)の息子・頼通(よりみち)が、別荘を寺に改めたのが平等院。

翌年完成の阿弥陀堂が鳳凰堂(国宝)です。

平安後期の藤原摂関時代には、浄土信仰が流行し、阿弥陀堂や阿弥陀像が多く造られました。

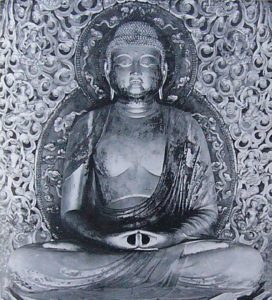

鳳凰堂の本尊は《阿弥陀如来坐像》(国宝)です。

寄木造漆箔 像高284㎝

仏師・定朝(じょうちょう)の唯一の遺作。

定朝は寄木造(よせぎづくり)技法(一本の木から彫り出したのではなく、身、腕、足など別々に彫って、組み合わせた技法)の完成者です!

ここには他にも、壁扉画や菩薩像や鳳凰など、国宝・文化財がたくさんです。

他の答えもチェックを!

源氏物語を題材にした絵巻物。

次の問題で。

次の問題で。

岩手県の平泉町の中尊寺にある仏堂。

藤原清衡(きよひら)が1124年建立。

広島県廿日市市(はつかいちし)の厳島(宮島)にある神社

創建は推古元年(593年)

平安時代後期 平清盛が造営

寝殿造

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E3%81%A8%E5%A4%A7%E9%B3%A5%E5%B1%85.JPG

4級 過去問/Q.71

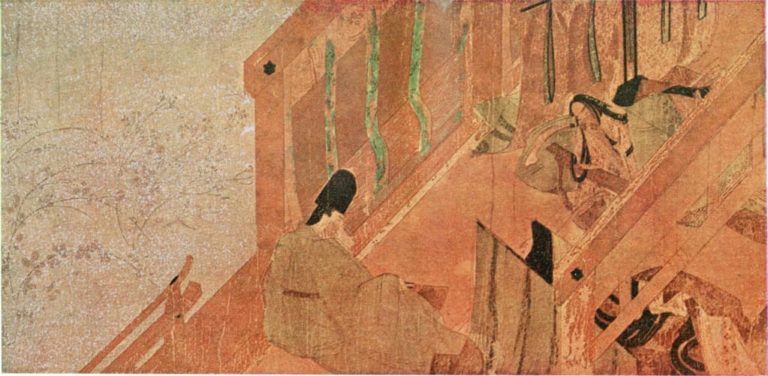

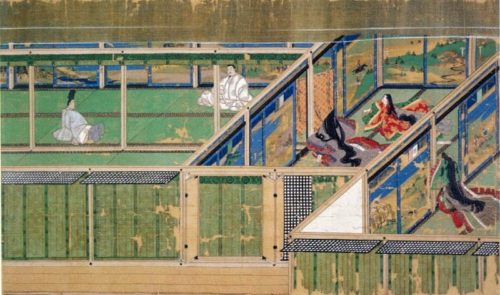

12世紀(平安時代後期) 紙本着色

21.8×48.3㎝ 五島美術館(東京) 国宝

およそ1000年前、平安時代の11世紀、紫式部によって著されたのが『源氏物語』です。

国宝《源氏物語絵巻》は、その『源氏物語』を情緒的に表現したもの。原作から約150年後の12世紀に制作された絵画で、現存する日本の絵巻の中で、最も古い作品です!

当時の宮廷内で制作されたと考えられています。

華やかな色彩に、細密な描写で、引目鉤鼻※による人物や、吹抜屋台※による建築が特徴のやまと絵です。

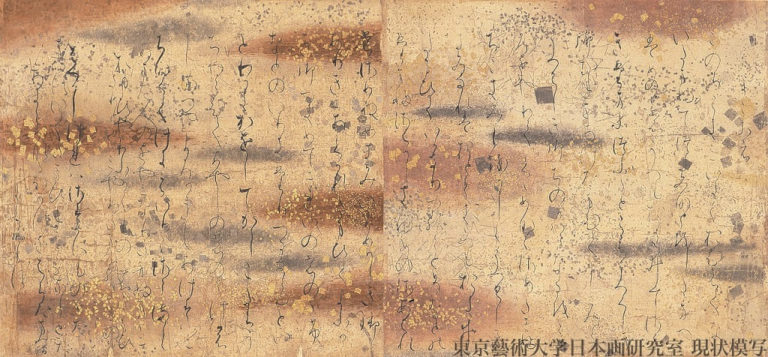

詞書(ことばがき)の料紙(りょうし)も、金銀で装飾され、絵と詞が一体となって雅な造形世界が展開されています。

もとは大規模な絵巻でしたが、現在はその一部が絵と枕詞ごとに切り分けられて額装されています。

徳川美術館(名古屋)と、五島美術館(東京都世田谷区)が所蔵しています。

他の物語も簡単に確認を!

平安初期に成立した歌物語

作者不詳

平安初期に成立した日本の物語

成立・作者ともに未詳

原本は現存せず 室町時代初期の写本が最古

平安中期に成立した長編物語

著者不明

『源氏物語』にも影響を与えたといわれる 日本文学史上 最古の長編物語

【参考図書】

知る、わかる、みえる 美術検定4級問題[入門編 introduction] 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社

改訂版 西洋・日本美術史の基本 美術検定1・2・3級公式テキスト 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2019

続 西洋・日本美術史の基本 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2018

増補新装 カラー版日本美術史 辻惟雄監修 株式会社美術出版社 2020

この絵、誰の絵? 100の名作で西洋・日本美術入門 佐藤晃子著 株式会社美術出版社 2019