3級 過去問/Q.141

《メタフィジックス》

1950年 油彩・キャンヴァス

ポンピドゥー・センター(パリ)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Monti_-_Servizio_fotografico_(Italia,_1960)_-_BEIC_6341424.jpg

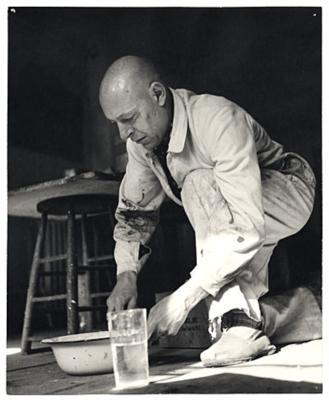

ジャン・デュビュッフェ(1901-1985)は、フランスの画家で、アンフォルメルの造形作家です。

文明よりも未開を好んで、落書きのような無垢な作風で異彩を放った作家です。

「アンフォルメル」とは、第二次世界大戦後の、それまでの幾何学的な抽象画に対して、パリの画家たちの間から生まれた新たな抽象絵画の運動です。

激しい情熱を画面にぶつけるようなダイナミックな表現や、絵具の分厚い塗り重ねなど、作品表面の強い質感が特徴です。

フランス語で「非公式の」を意味する形容詞で、美術用語として正式には「アール・アンフォルメル」。日本語にすると「不定形抽象」とか、「非定型芸術」といった意味の言葉になります。

この運動の先駆者がデュビュッフェです。

そして、そのデュビュッフェが提唱したのが「アール・ブリュット」(生の芸術)です。

英語では「アウトサイダー・アート」といわれ、独学だったり趣味としてだったり、美術界とは無縁に制作されたものを指します。

デュビュッフェは、精神病患者や霊的幻視者などの作品を「最も純粋で、最も無垢な芸術」と積極的に評価します。1948年、他の作家らと会社を設立して、アール・ブリュットの作品を収集、公開していきました。

やがて美術の一領域として、広く認知されるようになっていきました。

クレラー・ミュラー美術館(オランダ)

デュビュッフェのその他の作品はこちらを👇

3級 過去問/Q.142

抽象表現主義は、主にアメリカで1940~50年代に制作された抽象絵画を指します。

第二次世界大戦の混乱で、芸術家たちの多くが、ヨーロッパからアメリカへと亡命。芸術の中心も、パリからニューヨークへと移ります。そして生まれたのが抽象表現主義です。

どれも個性的ですが、中心がなく均質な画面で、その多くが大画面というのが共通点です。

大まかに2つの傾向があります。

1つは「アクション・ペインティング」です。

描く行為そのものを「絵画」と位置づけています。

主な作家が、

ジャクソン・ポロック《ナンバー1A》 1948年

この作品《ナンバー1A》は、床に置いた大きなキャンバスに、絵具を滴らせる技法(ドリッピング)で描いています。

ポロックのその他の作品はこちらを👇

筆をたたきつけたような、激しい動きのある人物画を描いています。

「女シリーズ」では、女性を美しく描くという発想も否定しています。

デ・クーニング《女と自転車》1952-53年

デ・クーニングのその他の作品はこちらを👇

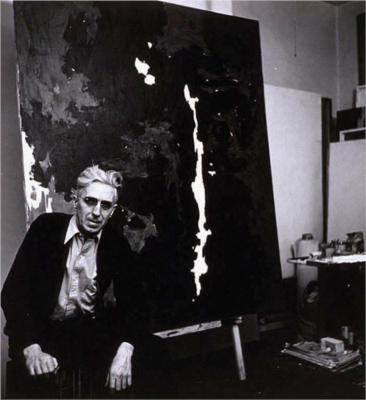

次に登場したのが、「カラー・フィールド・ペインティング」(色面派)です。

大きな画面に、単色か少数の色彩で色面を制作。その広がりの中に、静寂性や精神性を漂わせた作品です。

代表する作家が、

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Consuelo_Kanaga,_Mark_Rothko,_Yorktown_Heights,_ca._1949.jpg

《黒の上の赤》 1957年

ロスコのその他の作品はこちらを👇

《1957-D.No.1》 1957年

クリフォード・スティルのその他の作品はこちらを👇

描く行為そのものを作品としてみせることが、やがてハプニングやパフォーマンスというジャンルになっていきます!

3級 過去問/Q.143

《ナンバー3》 1949年

一つ前の問題で出てきましたね。

ニューヨークを拠点として活躍した抽象表現主義の作家らを、「ニューヨーク・スクール」と総称します。ニューヨーク派とも呼ばれます。

スクールとは、学校ではなく、流派とか学派って意味の方ですね。

他の作家、ウォーホルやリキテンスタイン、ハミルトンは、ポップ・アートの代表的な作家として知られています。次の問題に出てきます!

【参考図書】

知る、わかる、みえる 美術検定3級問題[基本編 basic] 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2021

改訂版 西洋・日本美術史の基本 美術検定1・2・3級公式テキスト 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2019

続 西洋・日本美術史の基本 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2018

芸術教養シリーズ7 欧米のモダニズムとその後の運動 近現代の芸術史 造形篇I 林洋子編 株式会社幻冬舎 2013

.jpg!Large.jpg)

.jpg)

.jpg!Large.jpg)