3級 過去問/Q.174

(部分)

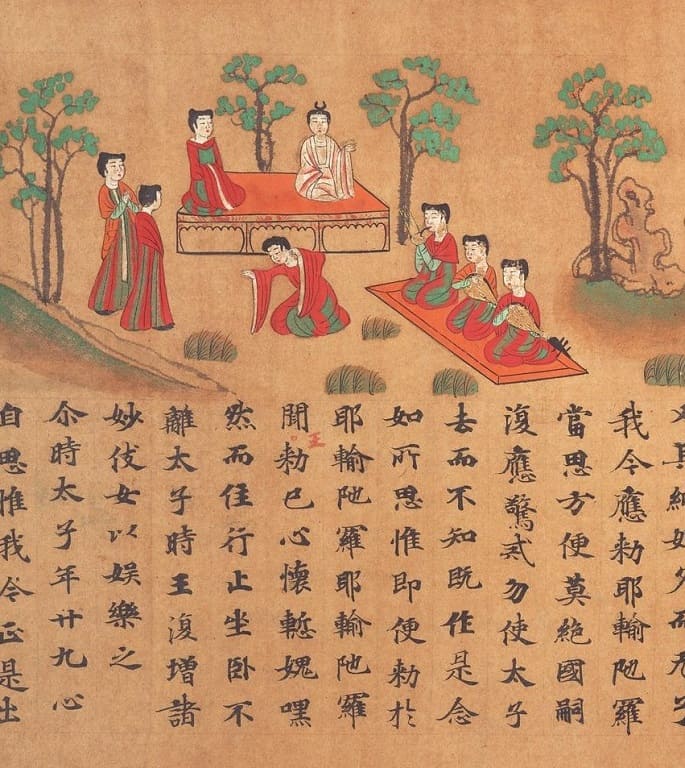

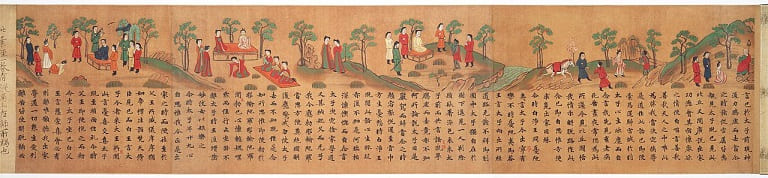

《絵因果経》(えいんがきょう)は、仏伝経典の1つである『過去現在因果経』をもとにつくられました。

釈迦の前世と生涯を説く経文と、その内容を絵で表したものです。

西欧における宗教画と同じように、信仰の内容を言葉だけでなく、イメージに置き換えて、よりわかりやすく伝えようとしました。

8世紀(奈良時代) 紙本着色

26.4×115.9㎝ 奈良国立博物館 重要文化財

中国の作例を手本としており、鎌倉時代から盛んになる絵巻の源流と考えられます。

3級 過去問/Q.175

《阿修羅像》

734年 興福寺(奈良)

興福寺の八部衆像(はちぶしゅうぞう)は、734年に十大弟子像(じゅうだいでしぞう)とともに、乾漆造(かんしつづくり)によって造立されました。

「八部衆」(はちぶしゅう)とは、仏法を守護する八神で、釈迦に教化され仏法を守護するようになった

インドの異教の神々です。

この上の画像の阿修羅(あしゅら)の他に、天(てん)、竜(りゅう)、夜叉(やしゃ)、乾闥婆(けんだつば)、迦楼羅(かるら)、緊那羅(きんなら)、摩睺羅迦(まごらが)の八神から構成されています。

「十大弟子」は、釈迦10人の弟子のことで、こちらも難しい名前がいっぱいです。

十大弟子の一人、《富鏤那》

710年に奈良(平城京)に遷都されると、造寺や造仏が国家的規模で盛んになります。

この時代の仏像(天平仏)は、新しい乾漆造や塑像という技法も加わり、動きのある写実的な表現となりました。

「乾漆造」(かんしつづくり)は、麻布や和紙を漆で張り重ねたり、漆と木粉を練り合わせたものを、盛り上げて形作る方法です。

「塑像」(そぞう)は、心木に縄などを巻いて、その上を粘土で肉付けして、ヘラや指で造形したものです。

この時代になると、表情も人間味が増していますね。

3級 過去問/Q.176

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yakushiji_Nara11s5bs4200.jpg

730年 国宝

奈良の薬師寺にあります。

薬師寺は680年に天武天皇が、皇后の病気回復を祈願して建てられたもので、藤原京に建てられたましたが、平城遷都に伴い、718年に現在の場所に移転しています。

幾度も災害にみまわれ、当時の遺構はこの「東塔」(三重塔)を残すのみです。

一見、六重塔に見えるのは、それぞれの屋根の下に付けられた裳階(もこし)によるもの。裳階とは、雨風から構造物を保護するもので、外見の美しさも際立たせます。

3級 過去問/Q.177

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shosin-shouso.jpg

東大寺の一角にある正倉院です。

東大寺の創建期から残る唯一の建造物です。

建立時期は756年前後、高床式で校倉造(あぜくらづくり)。

その内部には、光明皇后によって東大寺大仏に奉納された、聖武天皇ゆかりの品々や、大仏開眼供養に用いられた品々などが納められています。

聖武天皇は仏教を厚く信仰し、諸国に国分寺と国分尼寺を建立し、奈良には、全国の国分寺の中心として東大寺を造営しました。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azekura-dukuri_JPN.JPG

他、奈良時代の現存例には、鑑真が創建した「唐招提寺金堂」もあります。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toshodaiji_Nara_Nara_pref01s5s4290.jpg

【参考図書】

知る、わかる、みえる 美術検定3級問題[基本編 basic] 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2021

改訂版 西洋・日本美術史の基本 美術検定1・2・3級公式テキスト 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2019

続 西洋・日本美術史の基本 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2018

芸術教養シリーズ1 信仰、自然との関わりの中で 日本の芸術史 造形篇I 栗本徳子編 株式会社幻冬舎 2013