「ルネサンス」とは「再生」を意味するフランス語。

14世紀から16世紀にイタリアで生まれた古代文化復興運動を指します。

その始まりの都市はフィレンツェです!

◆初期ルネサンス美術の特徴

・中世までのキリスト教中心の世界から人間性の回復をめざした流れ

・古代ギリシア・ローマ美術の復興

・神話が描かれる

・富裕市民階級の台頭 メディチ家

・建築も芸術作品として造られる

・個性的な表現の彫刻

・絵画に人間らしい表情が加わる

・量感のある人体表現

・遠近法の確立 理論化

・工房への弟子入り 徒弟制

◆主な作家

ジョット 人間らしい表情に 「西洋絵画の父」

ブルネッレスキ 建築

アルベルティ 建築

ドナテッロ 彫刻

ギベルティ 遠近法を彫刻に取り入れる

パオロ・ウッチェロ

フラ・アンジェリコ

マザッチョ 線遠近法

フィリッポ・リッピ

ピエロ・デッラ・フランチェスカ 透視図法

ベッリーニ

ヴェロッキオ

ボッティチェリ

《キリストの哀悼》

1303-05年 フレスコ壁画

スクロヴェーニ礼拝堂(パドヴァ)

《ユダの接吻》

1304-06年 スクロヴェーニ礼拝堂(パドヴァ)

ジョットは、無表情だった人間の顔に、自然な感情表現を与えます。また正確ではないものの遠近法を取り入れ、奥行きのある空間表現を試みます。

, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella_degli_Scrovegni.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Cappella_degli_Scrovegni.JPG

スクロヴェーニ礼拝堂

👆左下手前に《ユダの接吻》で、

そのちょうど向かいの壁に《キリストの哀悼》

ちょっとわかりにくいですが… ^^;

ブルネッレスキ

サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂円蓋

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_Santa_Maria_del_Fiore_in_Florence.jpg

ドーム部 1420-36年

(大聖堂の建設の始まりは1296年)

ルネサンス期の建築は、絵画や彫刻と同様の芸術作品として造られ、建築家の個性や、理想的な比例、調和が重視されました。

ブルネッレスキは、古代建築をベースに、アーチやヴォールト*などの構造を導入。そこに数学的秩序を融合させ、この大円蓋を完成させました。円は無限の宇宙の象徴です。

*ヴォールト/アーチをもととした石造や煉瓦、コンクリート造の曲線天井の総称

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dom_Florenz_Kuppelfresko.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Federico_zuccari,_angeli_con_strumenti_della_passione,_1574-79,_06_colonna,_croce.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Florence_duomo_fc10.jpg

ドーム内のフレスコ《最後の審判》は、ジョルジョ・ヴァザーリと、フェデリコ・ツッカリによるもの。

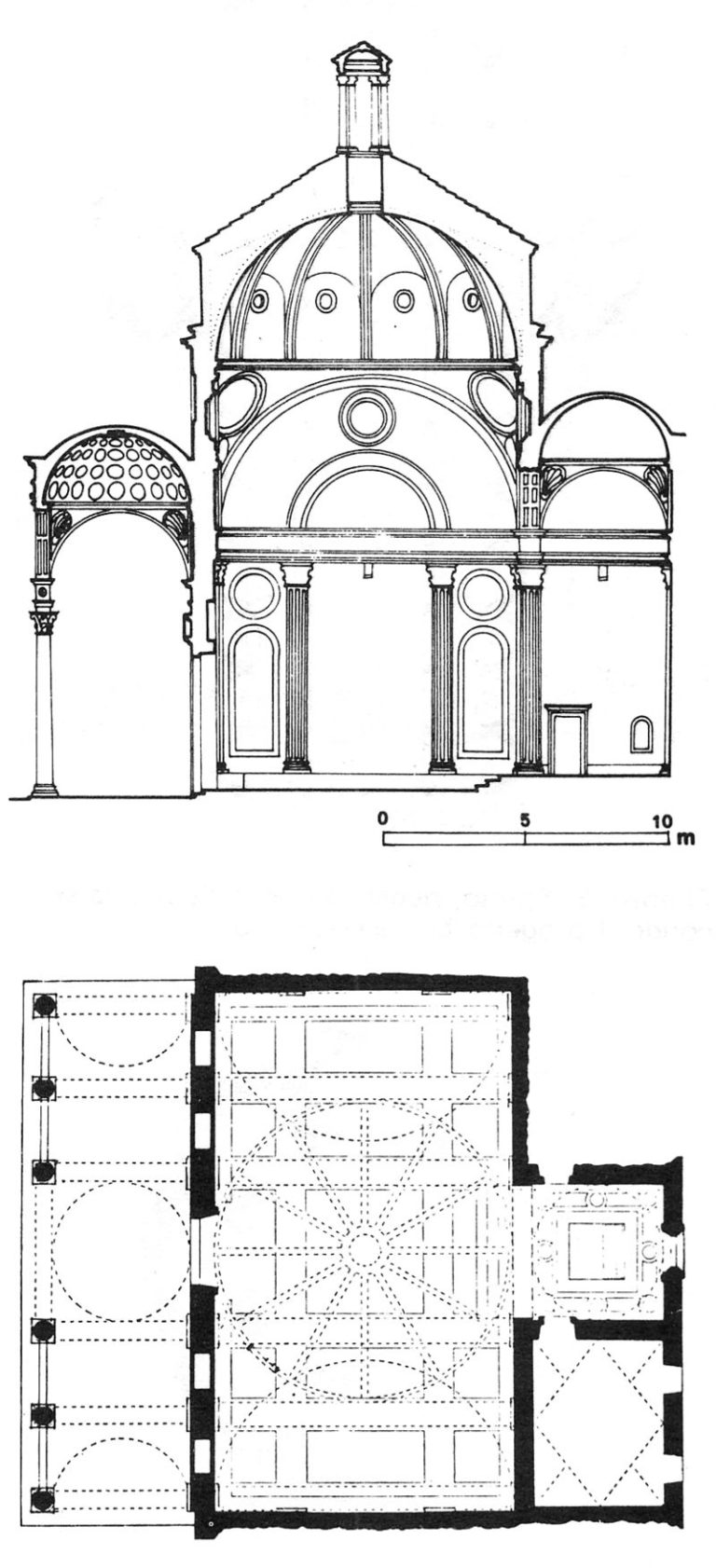

パッツィ家礼拝堂

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pazzi_Chapel_Florence_Apr_2008.jpg

フィレンツェのサンタ・クローチェ聖堂付属

円と正方形を基調とする構造。

中央の集中式プランに完全な円形ドームがかかっています。

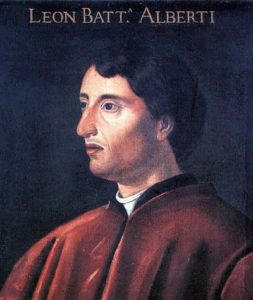

アルベルティ

レオン・バッティスタ・アルベルティ

Leon Battista Alberti

1404年2月14日-1472年4月25日

初期ルネサンスの建築家

多方面に才能を発揮した天才

『絵画論』『建築論』を執筆

サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂のファサード

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Maria_Novella_(Florence)_-_Facade_20150811.jpg

ファザードを設計。

ファサードとは建物の正面部分のこと。フランス語のfaçade(face、顔)が語源です。

ドナテッロ

ドナテッロ

Donatello

1386年頃-1466年12月13日

ルネサンス初期の彫刻家・金細工師

ギリシア美術の手法を復活

個性的表現で多くの傑作を残す

《ダヴィデ》

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donatello_-_David_-_Floren%C3%A7a.jpg

1440年頃 ブロンズ

H158㎝ バルジェロ国立博物館(フィレンツェ)

『旧約聖書』の中の、ダヴィデとゴリアテのエピソードがモチーフ。

メディチ家からの依頼で制作されました。

古代以後、最初につくられた独立像です。

ギベルティ

ロレンツォ・ギベルティ

Lorenzo Ghiberti

1381年頃-1455年12月1日

初期ルネサンスの彫刻家・金細工師

透視図法を使い秩序ある作品を生み出す

《天国の門》

サン・ジョヴァンニ洗礼堂の門扉

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorenzo_Ghiberti_-_Esa%C3%BA_e_Jac%C3%B3_-_Porta_do_Para%C3%ADso.jpg

《ヤコブとエサウ》

浮彫りの彫刻に遠近法を取り入れいています。

パオロ・ウッチェロ

パオロ・ウッチェロ

Paolo Uccello

1397年-1475年12月10日

ギベルティの工房で修業

遠近法の研究に没頭

《サン・ロマーノの戦い》

1436-40年頃 テンペラ・板

182×320㎝ ウフィツィ美術館

開戦から勝利までを描いた3部作のひとつ。

いたるところに遠近法を使い、逆にまとまりに欠けるといわれている作品です。

フラ・アンジェリコ

《受胎告知》

1438-45年 フレスコ壁画

230×321㎝ サン・マルコ修道院(フィレンツェ)

「受胎告知」は、新約聖書に書かれたエピソードの1つ。

マリアのもとにやってきた大天使ガブリエルが、キリストを妊娠したことを告げます。マリアは両手を交差させた同意のポーズで、これを受け入れるという場面です。

フラ・アンジェリコはマザッチョの遠近法を取り入れて、静寂な祈りと瞑想の絵画を生み出しました。

生涯に15枚近くの《受胎告知》を描いてます。

絵の下に書かれている銘文は

“VIRGINIS INTACTAE CUM VENERIS ANTE FIGURAM PRETEREUNDO CAVE NE SILEATUR AVE”

「永遠なる処女の像の前を通り過ぎる時には必ず、アヴェ・マリアと唱えることを忘れぬように」

その他の《受胎告知》✨

1425年頃 テンペラ・板

194×194㎝ プラド美術館(マドリード)

1433-34年 テンペラ・板

175×180㎝ 司教区美術館(コルトーナ)

1438-46年頃 フレスコ

250×321㎝ サン・マルコ修道院(フィレンツェ)

マザッチョ

マザッチョ

Masaccio

1401年12月21日-1428年(26歳没)

建築家ブルネッレスキから透視図法の手ほどきを受ける

正確なイッテン透視図法(線遠近法)を絵画に取り入れる

《貢の銭》

1425-27年頃

サンタ・マリア・デル・カルミネ教会

ジョットに人間らしい表現を受け継ぎ、生きた人間の動きを研究。

初めて正確な一点透視図法を使って絵を描いています。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella_brancacci_03.JPG

👆左の壁面 上の段が《貢の銭》

ちょっとわかりにくですね ^^;

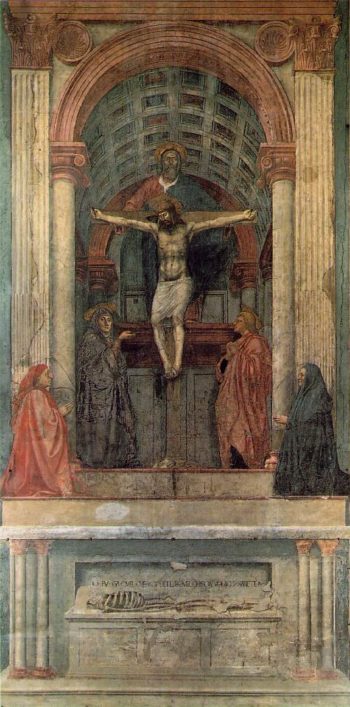

《聖三位一体》(父と子と聖霊)

1427年頃 フレスコ壁画

667×317㎝ サンタ・マリア・ノヴェッラ教会(フィレンツェ)

聖母マリアと洗礼者ヨハネとパトロンが描かれ、一点透視図法により描かれています。

消失点はイエスの足の少し下あたり…

フィリッポ・リッピ

フィリッポ・リッピ

Filippo Lippi

1406年-1469年10月8日

流れるような美しい線描

繊細で豊かな色 甘美な表現

マザッチョに学ぶ

ボッティチェリの師

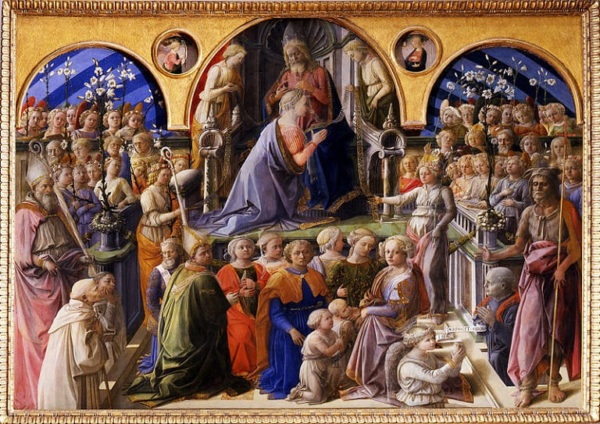

《聖母戴冠》

1441-44年 テンペラ・板

220×287㎝ ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

《聖母子と二人の天使》

1450-65年頃 テンペラ・板

92×63.5㎝ ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

ピエロ・デッラ・フランチェスカ

ピエロ・デッラ・フランチェスカ

Piero della Francesca

1412年~1492年10月12日

画家であり数学者

遠近法を研究 秩序ある空間構成

《聖十字架物語》

1454-64年頃

サン・フランチェスコ教会(アレッツオ)

幾何学的で無駄のない、秩序正しい画面の中に、澄んだ色彩と豊かな人体を表現しました。透視図法を駆使し、簡潔で安定感のある空間構成です。

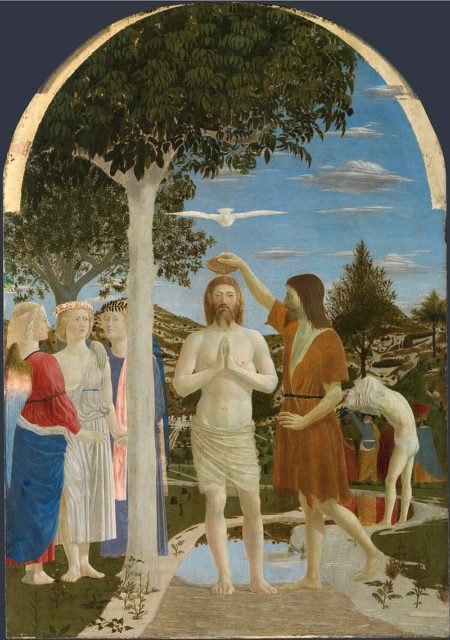

《キリストの洗礼》

1437年以降 テンペラ・板

167x116㎝ ナショナル・ギャラリー(ロンドン)

新約聖書の福音書の中、キリストの生涯のエピソードのひとつで、ヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けるキリストです。

ハト(聖霊)とヨハネの手とイエスが一直線に並んでいます。イエスの両隣、ヨハネと樫の木も 均等に配置されています。

《ウルビーノ侯爵夫妻の肖像》

474年頃 油彩・板

33x47㎝ ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

初期ルネサンスの肖像画は、古代ローマのコインを手本に、真横から見た構図で描かれていました。

15世紀に入り、フランドル地方(現在のベルギー西部から来たフランス・南オランダ)で、斜め前から描かれます。

正面からの肖像はキリストのものと考えられていました。

ベッリーニ

ジョヴァンニ・ベッリーニ

Giovanni Bellini

1430年頃~1516年)

一族で工房を開く

ジョルジョーネやティツィアーノを輩出

《ヴェネツィア総督ロレダーノ》

1501年頃 油彩・板

61.6×45.1㎝ ナショナル・ギャラリー(ロンドン)

金粉は用いず、綿糸の1本1本を描いています!

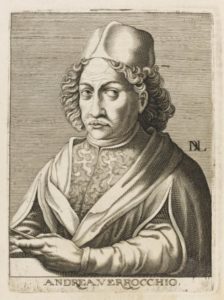

ヴェロッキオ

アンドレア・デル・ヴェロッキオ

Andrea del Verrocchio

1435頃~1488年6月30日

彫刻・画家・金細工・機械工学他様々な分野に秀でる

ありのままの人体の美しさを表現

《キリストの洗礼》

1470-72年 油彩・板

177x151㎝ ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

アンドレア・デル・ヴェロッキオは、ありのままの人体の美しさを表現した画家。

この作品はフィレンツェのサン・サルヴィ修道院の依頼によって制作され、ヴェロッキオのデッサン後、何人かの弟子によって仕上げられたと考えられています。

左側の天使や背景は、レオナルドに描かせたといわれています。

彼の工房ではレオナルド・ダ・ヴィンチや、ラファエロの師といわれるペルジーノも修業しています。

中世から17世紀頃までのヨーロッパでは、工房の職人は 親方のもとで、共同・分担して制作に携わり技術を高めました。

ボッティチェリ

サンドロ・ボッティチェリ

Sandro Botticelli

1444/15~1510年5月17日

専門は彫刻でしたが、絵画・版画・鋳造・金細工・機械工学・数学・音楽…などの才能を持ち、教育家としても第一人者でした。

《ヴィーナスの誕生》

1482-85年頃 テンペラ・キャンバス

172.5x278.5㎝ ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

生れたばかりのヴィーナスが、貝殻の上で「恥じらいのポーズ」。これは古代ローマ彫刻に由来するポーズです。

メディチ家からの注文で描いたと言われています。

《プリマヴェーラ(春)》

1477-78年頃 テンペラ・板

ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

《ヴィーナスの誕生》 とともに、こちらもメディチ家からの注文で描いたといわれています。

当時イタリアで権勢を振るったメディチ家は、キリスト教の制約を受ける中世芸術よりも、人間中心のギリシア・ローマ時代の芸術を好みました。

庇護された芸術家は、アルベルティ、ドナテッロ、ボッティチェリ、 レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ…など♪

上の2つの作品はどちらもテンペラ画 。

「テンペラ」とは「混ぜ合わせる」とう意味のラテン語、Temperareが語源です。主に卵黄と顔料を混ぜ合せた絵具で描かれた絵をテンペラ画といいます。

19世紀の産業革命で、チューブ絵具がでてくるまでは、漆喰の壁面に描いたフレスコ画や、石膏を下地に塗った板に描いたこのテンペラ画が主でした。

油絵には黄変・暗変がありますが、テンペラ画は経年劣化が少なく、鮮明な色彩を保ちます✨

《受胎告知》

1489年 ウフィツィ美術館(フィレンツェ)

ボッティチェリの《受胎告知》✨

16世紀以降も 受胎告知 は多くの作家によって、さらに劇的に自由に描かれていきます。

続西洋・日本美術史の基本 美術検定実行委員会編 株式会社美術出版社 2018

増補新装 カラー版 西洋美術史 高階秀爾監修 株式会社美術出版社 2021